Фото- и хемосинтез.

Фотосинтез - это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ.

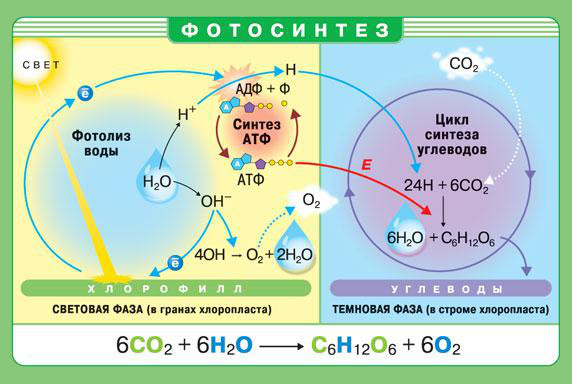

Процесс фотосинтеза представляет собой цель окислительно-восстановительных реакций, где происходит восстановление углекислого газа до органических веществ. Всю совокупность фотосинтетических реакций принято подразделять на две фазы—световую и темновую. Темновая фаза происходит параллельно световой с использованием продуктов, образованных в световой фазе.

Световая фаза фотосинтеза. Прохождение световой фазы связано с мембранами тилакоидов при участии хлорофилла и других пигментов, фермента АТФ-синтетазы.

Для световой фазы фотосинтеза характерно то, что энергия солнечной радиации, поглощенная хлорофиллами, преобразуется сначала в электрохимическую, а затем в энергию макроэргических связей АТФ.

Световая фаза фотосинтеза разделяется на фотофизическую и фотохимическую. В фотофизической фазе происходит поглощение квантов света молекулами хлорофиллов и переход этих молекул в возбужденное состояние.

Таким образом, активированные световой энергией электроны используются для присоединения атома водорода к его переносчику, т. е. на восстановление НАДФ' в НАДФН + Н+

В конечном итоге в световой фазе фотосинтеза образуются АТФ, НАДФ-восстановленный и кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза. Полученные АТФ и НАДФ-восстановленный используются в темновой фазе фотосинтеза.

Темновая фаза фотосинтеза. Этот сложный процесс, осуществляемый в строме хлоропластов без непосредственного поглощения света, включает большое количество реакций, приводящих к восстановлению С02 до уровня органических веществ, за счет использования энергии АТФ и НАДФ-Н + Н, синтезированных в световую фазу. Для синтеза в нем одной молекулы глюкозы необходимо 12 молекул НАДФ-Н + Н+ и 18 молекул АТФ, которые поставляются в результате фотохимических реакций фотосинтеза. СO2 поступает в хлоропласты из атмосферы.

В темновой фазе фотосинтеза, таким образом, энергия макроэргических связей АТФ преобразуется в химическую энергию органических веществ, т. е. энергия как бы консервируется в химических связях органических веществ.

Если реакции световой и темновой фаз объединить, исключив все промежуточные стадии и вещества, то можно получить суммарное уравнение процесса фотосинтеза, которое было приведено в начале параграфа.

Таким образом, фотосинтез —процесс, при котором происходит поглощение электромагнитной энергии Солнца хлорофиллом и вспомогательными пигментами, поглощение углекислого газа из атмосферы, восстановление его в органические соединения и выделение кислорода в атмосферу.

На скорость фотосинтеза оказывают влияние различные факторы окружающей среды: интенсивность падающего света, наличие влаги, минеральных веществ, температура, концентрация С02 и др.

Значение фотосинтеза. Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяются тем, что ему обязано своим существованием все живое на нашей планете. Этот процесс является основным источником образования первичных органических веществ, а также единственным источником свободного кислорода на Земле. Из кислорода образовался и поддерживается озоновый слой, защищающий живые организмы от воздействия коротковолновой ультрафиолетовой радиации. Кроме того, благодаря фотосинтезу регулируется содержание С02 в атмосфере.

Хемосинтез.

Кроме фотосинтеза существует еще одна форма автотрофной ассимиляции — хемосинтез, свойственный некоторым бактериям. В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе используется не световая энергия, а энергия, выделенная при окислении некоторых неорганических соединений, например сероводорода, серы, аммиака, водорода, азотистой кислоты, оксидных соединений железа и марганца и др.

Открытие бактериального хемосинтеза принадлежит русскому ученому-микробиологу С. Н. Виноградскому.

Важнейшей группой хемосинтезирующих организмов являются нитрифицирующие бактерии, способные окислять образующийся при гниении органических остатков аммиак до нитрита, а затем и до нитрата:

Азотная кислота, реагируя с минеральными соединениями почвы, превращается в соли азотной кислоты, которые хорошо усваиваются растениями.

Бесцветные серобактерии окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу:

При недостатке сероводорода бактерии производят дальнейшее окисление накопившейся в них серы до серной кислоты

Железобактерии переводят железо Fe2+ в железо Fe3+

Водородные бактерии используют в качестве источника энергии реакции окисления молекулярного водорода, а в качестве единственного источника углерода — углекислый газ.

Энергия, выделяемая при окислении указанных выше соединений, используется бактериями-хемосинтетиками для восстановления С02 до органических веществ.

Хемотрофные нитрифицирующие бактерии широко распространены в природе. Они встречаются и в почве, и в разных водоемах. Масштаб осуществляемых ими процессов достаточно велик, поэтому хемосинтетики играют существенную роль в круговороте азота в биосфере.

Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений. Многие виды серобактерий, окисляя до сульфатов различные соединения серы, играют большую роль в процессах очищения промышленных сточных вод.

В результате деятельности некоторых железобактерий вырабатывается Fe(OH)3, скопления которого образуют болотную железную руду. Водородные бактерии используются для получения дешевого пищевого и кормового белка. Кроме того, в природных условиях водородные бактерии участвуют в окислении водорода, который может накапливаться при действии некоторых микроорганизмов, размельчающих органические вещества почвы, донные отложения водоемов и т. д.